商標登録の手続きの流れ 弁理士の役割をメリットとともに解説

商品やサービスの「顔」となる名前やデザインは、ビジネスを成功させる上で非常に大切な資産といえるでしょう。これらを法的に守り、安心してビジネスを展開するために欠かせないのが「商標登録」です。

本記事では、ビジネスを守るための具体的な対策の一つである商標登録の基本から、具体的な手続きの流れ、そして専門家である弁理士に依頼するメリットまで、わかりやすく解説します。

商標登録とは

商標登録とは、商品やサービスを他社のものと区別するための「目印(商標)」を、国に申請して登録し、独占的に使える権利を得る制度です。

商標は登録されることで独占的に使用できる権利を持つため、模倣品や類似品を排除できます。ブランドの信頼性向上にも繋がり、後々ライセンス提供を通してビジネスを拡大させることも可能です。非常に有効な戦略的投資となります。

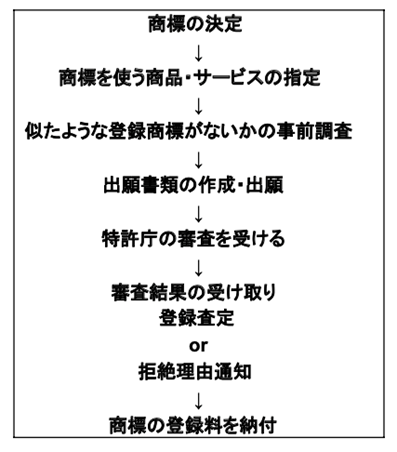

商標登録の手続きの流れ

商標登録は、以下の7つのステップで進められます。

1、商標の決定

まず、何を商標として登録するのか、具体的に決めます。商標は、顧客が商品やサービスを認識・識別するためのあらゆる「目印」となります。

商標の種類は以下の通りです。

- 文字商標

- 図形商標

- 記号商標

- 結合商標

- 立体商標

- 音商標

- 色彩商標

- 動き商標

- ホログラム商標

- 位置商標

最も一般的で実用性が高いのは、「文字商標」と「図形商標」、それらを組み合わせた「結合商標」です。

2、商標を使う商品・サービスの指定

商標登録では、登録したい名前やロゴを、どんな商品やサービスに使うかを具体的に指定する必要があります。これを「指定商品・指定役務」と呼びます。

特許庁では、商品やサービスを国際的な基準に基づき、第1類から第45類までの「区分(るい)」に分類しています。登録したい商標が、どの区分に属する商品やサービスに使われるのかを明確にすることが重要です。

3、似たような登録商標がないかの事前調査

登録したい商標と、使用したい商品・サービスが決まったら、次に行うのが事前調査(先行商標調査)です。これは、すでに同じまたは似た商標が、同じまたは似た商品・サービスについて登録されていないかを調べるものです。商標登録の成否を大きく左右する非常に重要な作業となります。

調査方法

・特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

特許庁が提供する無料のデータベースで、日本国内の登録済み商標を検索できます。信頼性が高く、調査に必要不可欠なツールですが、使いこなすにはある程度の慣れと専門知識が必要です。

・インターネット検索

Googleなどの検索エンジンで、登録したい商標名やロゴ画像を検索します。実際にその名前やロゴが使われている商品やサービスがないかを確認します。

・専門家(弁理士)への依頼

弁理士は商標調査の専門家です。長年の経験と専門知識に基づいて、J-PlatPatだけでは見つけにくい微妙な類似性や、審査官が拒絶理由として挙げやすいポイントを見抜くけます。

調査で問題が見つからなければ、次の出願のステップに進みます。もし問題が見つかった場合は、商標名を変更したり、指定商品・役務を見直し、再調査を行う必要があります。

4、出願書類の作成・出願

事前調査で問題がなければ、次に実施するのが特許庁への商標登録の申請です。これを「出願」と呼び、「願書」と呼ばれる書類を特許庁に提出します。

注意点として、商標権には「先願主義」という原則があります。この原則は「同じまたは似た商標について、先に特許庁に出願した人が優先的に権利を得られる」という考え方です。そのため、商標登録はできるだけ早く出願することが重要です。

①願書の作成

出願人情報、商標登録を受けようとする商標、指定商品・役務と区分などを記載します。必要に応じて、商標の説明や、色彩の有無、国際登録出願の基礎出願である旨なども記載します。

②出願

- オンライン出願(電子出願)

特許庁が提供する「特許庁手続オンラインシステム」を利用します。電子証明書(電子署名に必要なもの)の取得や専用ソフトウェアの導入が必要です。

24時間いつでも出願でき、書面出願の際に必要となる電子化手数料がかからない分安価です。後に必要となることもある補正などもオンラインで対応できるため、効率的だといえるでしょう。

- 書面による出願

郵送と窓口へ持参する方法です。願書を印刷し、必要事項を記入・押印の上、提出します。手軽な反面、誤字脱字のリスクや、電子化手数料が追加でかかるというデメリットがあるといえるでしょう。

③出願費用(特許庁手数料)の支払

出願時には、特許庁に支払う手数料(印紙代)が発生します。

費用は、「3,400円 + (区分数 × 8600円)」です。

書面による出願の場合、電子化手数料として 1件につき「2,400円 + (書面1枚につき800円)」が 追加されます。

5、特許庁の審査を受ける

出願が完了すると、特許庁による「審査」が行われます。

審査の種類

- 方式審査:出願書類が形式的に正しく作成されているか確認されます。もし不備があれば、「手続補正指令」が出され、指定された期間内に修正するよう求められます。

- 実体審査:方式審査をクリアすると、専門の審査官による「実体審査」が行われます。出願商標が、商標法で定められた登録要件を満たしているかどうか厳しくチェックされます。この審査に合格しなければ、商標権は付与されません。

6、審査結果の受け取り

審査の結果は、以下のいずれかの形で通知されます。

- 登録査定: 審査の結果、商標法上の問題がなく、登録できると判断された場合に送られてくる通知です。

- 拒絶理由通知: 審査の結果、商標法上の問題があり、登録できないと判断された場合に送られてくる通知です。登録できない理由が具体的に記されています。

特許庁から拒絶理由通知を受け取った場合でも、指定された期間内に意見書や補正書という書類を提出し、拒絶理由を解消すれば、登録に進められます。

7、商標の登録料を納付

登録査定を受け取ったら、期限内に「設定登録料」を特許庁に納付します。この料金を納めることで「商標登録証」が発行され、商標を独占的に使用できる商標権が発生します。

設定登録料は、「区分数 × 32900円」です。

商標権の存続期間は10年間なので、この料金は原則として10年分の料金となります。5年分ずつ分割して納付することも可能ですが、その場合登録料が少し高くなってしまいます。

商標登録が完了したら、商標を使用する際に「®(アールマーク)」を付して表示することができます。これは商標登録されていることを示すマークで、他社への警告や、消費者の信頼を得る上で非常に有効です。

商標登録における弁理士の役割と依頼するメリット

弁理士は、特許、実用新案、意匠、そして商標といった知的財産に関する手続きを代行し、相談に応じる国家資格を持った法律の専門家です。

商標登録の手続きは、ご自身で進めることもできます。しかし、その過程には専門的な知識や判断が必要となる場面が多く存在し、思うように手続きが進まないこともあるでしょう。

商標登録の手続きを弁理士に依頼するメリット

1.的確な事前調査とリスクの評価

事前調査は重要なステップです。弁理士は、長年の経験と専門知識に基づいて、J-PlatPatでは見つけにくい微妙な類似性や、審査官がどのように判断するかを予測します。無駄な出願費用を抑え、拒絶のリスクを最小限にしつつ、成功率を上げることが可能です。

2.適切な指定商品・役務の選択

ビジネスの内容を正確に理解し、事業に最適な指定商品・役務を選定することは非常に重要です。範囲が狭すぎると権利が十分に保護されず、広すぎると費用が嵩み、拒絶理由に繋がりやすくなります。

3.正確な出願書類の作成

願書作成には、特許庁が定める細かい書式ルールや記載要領があります。これらのルールを熟知した弁理士なら、不備なく正確な書類を作成でき、手続きの遅延や、方式審査での手戻りなどのリスクを減らせるのです。

4.拒絶理由通知への的確な対応

審査官から拒絶理由通知が来た場合、その内容を正確に理解し、反論・修正を行う必要があります。弁理士は拒絶理由を的確に分析し、登録へ進めるための有効な意見書や補正書を提案し、対応を代行してくれます。

5.手続きの負担軽減と時間節約

商標登録の手続きは、調査から書類作成、特許庁との複雑なやり取り、期間管理まで、多大な時間と手間がかかります。弁理士に依頼すれば、これらの煩雑な作業を全て任せられます。

6.継続的な知的財産戦略のサポート

商標権は一度取得したら終わりではありません。更新手続きや、模倣品対策、ライセンス契約の締結、海外展開時の国際出願など、様々な課題が生じる可能性があります。弁理士は、このような課題に対し継続的にサポートできます。

弁理士に依頼すると確かに費用がかかります。しかし、無駄な出願費用や後のトラブルにかかるコスト、そして何より自身の時間と労力を考慮すると決して高い投資ではないでしょう。

ビジネスを守り、発展させるために商標登録を行いましょう

商標登録は、単なる行政手続きではありません。ビジネスで大切な商品やサービスの「顔」を守り、発展させていくための重要な戦略的ツールです。

商標登録を検討する際、判断に迷ったり、専門知識が必要な場面で不安を感じることもあるでしょう。そのような時に、知的財産の専門家である弁理士に相談することは非常に有効です。

当事務所でも、商標登録に関するご相談を随時受け付けております。オンラインでのお打ち合わせも可能です。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

◉ 弊所もしくはご自宅や会社にお伺いしてお打ち合わせいたします。ご希望をお聞かせください。

◉ パソコン画面を共有し資料を見ながらのオンラインお打ち合わせも可能です

◉ 電話/メールもご利用いただけます