意匠とは? 意匠権の基礎から取得のメリットをわかりやすく解説

商品を購入する際に、機能やブランドと同じくらい見た目の美しさも重要となってきます。見た目の美しさ、つまり、物の形や模様、色彩などのデザインが「意匠」です。特に、目で見たときの美しさや新しさを感じる工夫を指します。本記事では、意匠の基本的な定義から、意匠権の概要、意匠権を取得するメリットを詳しく解説します。

意匠とは?

意匠とは、製品などの物の形や模様、色など、見た目のデザインのことです。意匠法第2条第1項では「物品(または画像)の形状、模様、色彩、またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています。

視覚でわかるというのがポイントで、見えない部分のデザインは意匠の対象外です。つまり、きれい・かっこいい・新しいなど視覚に訴える工夫がされているものが意匠となるのです。

例えば、以下のものが意匠として挙げられます。

・時計 時計の文字盤のデザイン

・バッグ 模様や色づかい

・ペットボトル ボトルのくびれの形

・車 ライトやボディの曲線

・スマホ アイコンの並び方、外枠の丸み

・おもちゃ キャラクターの顔や体のデザイン

意匠権とは?

意匠権とは、製品などの外観デザイン(形状・模様・色彩など)を独占的に利用できる権利です。他人が無断で模倣・販売・製造することを禁止できる知的財産権の一つで、特許庁に登録すると意匠権が得られます。保護期間は最長で25年間です。

意匠権の効力

意匠権は、登録された意匠について他人が無断で使用するのを禁止できる法的な力を有します。したがって他人が無断で似たようなデザインを使用した場合には、法律に基づいて警告でき、裁判で差し止め請求できます。

利益を上げていた場合には、損害賠償請求も可能です。

意匠権取得のメリット

・デザインの独占使用ができる

意匠権を取得するとそのデザインを他人が無断で使うことを法律で禁止できます。

・模倣品対策になる

他人が勝手に似たデザインを使うことを防止します。似たようなデザインの製品が出回った場合、意匠権侵害として法的根拠に基づき差止・警告でき、実害が出た場合は損害賠償請求が可能です。

・市場での優位性が生まれる

独自のデザインを守ることで、製品の見た目や使いやすさを含むブランドイメージを強化でき、消費者に選ばれやすくなることで市場での優位性を保てます。

・ライセンス収入を得られる

他社がそのデザインを使いたい場合にライセンス契約を結ぶことで使用料(ロイヤリティ)を得られます。

・企業価値や信頼性が高まる

意匠・特許・商標などの知的財産を厳守している企業や個人として、取引先や投資家からの信頼が高まります。

・製品のシリーズ展開がしやすくなる

製品ごとに異なる意匠を登録すれば多様な商品展開ができ、ターゲット層の広がりにもつながります。

意匠登録の審査基準とは

意匠登録を出願した場合、特許庁はどのような観点で内容を精査するのでしょうか。以下の通り見ていきましょう。

・工業上利用できる意匠であるか(工業上の利用可能性)

工場などで繰り返し生産できることが条件です。一点物の芸術作品や、手作り作品は対象外です。

・新しさがあるか(新規性)

まだ世の中に知られていないデザインであることが必要です。出願前に自分のホームページやSNSで公開してしまったものは意匠登録できません。ただし、「新規性喪失の例外制度」を使えば救済できる場合もあります。

(ポイント)新規性喪失の例外制度とは

デザインが出願前に公開された場合でも一定の条件を満たせば、新規性があるとみなされます。

一定の条件とは以下のとおりです。

出願前1年以内の公表公開

公開から1年以内に出願していることが必要です。

公開者が出願人(またはその関係者)

公開したのが出願人本人、またはその同意を得たものでなければなりません。他人が勝手に公開した場合、原則例外制度は適用されません。

意匠登録出願と同時に申出書を提出

出願と同時に「新規性喪失の例外に関する申出書」しなければなりません。

公表の事実を30日以内に証明

公表日・場所・内容を証明する書類の提出が必要です。

・容易に創作できるものではないか(創作非容易性)

誰でも思いつくような簡単なデザインのほか、すでにあるデザインの一部を置き換えたり、組み合わせたりしたようなものは意匠登録できません。ありふれた形や模様でなく、オリジナリティがあることが大切です。

・似た意匠がすでにないか(先行意匠との違い)

自分が考案したデザインであっても類似のデザインがすでに意匠権を取得している場合は、意匠登録できません。

・他人よりも早く出願したか(先願)

公平性の確保と出願を早めるインセンティブを目的として、同じまたは類似の意匠が複数出願されたときは、最初に出願した人が優先されます。

審査の期間はおよそ6カ月~1年ほどです。

登録

審査の結果、登録が認められたら登録査定(合格通知)が届くため、登録料(1年あたり8,500円)を支払います。登録後は「意匠広報」に掲載されます。

意匠登録できないもの(意匠の不登録事由)

出願された意匠が、工業上の利用可能性、新規性、及び創作非容易性等の登録要件等を満たすものであっても、意匠登録の審査おいて、以下のいずれかに該当する場合は不登録事由に該当すると判断されます。

・公序良俗に反する意匠

社会的に不適切・反道徳的なデザインは登録できません。

例:暴力的・差別的・わいせつな表現など

・他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

他人の業務に関係する著名な商標・デザインを含むような、他人の権利を侵害する恐れがあるデザインは登録できません。

例:有名ブランドのロゴやキャラクターを勝手に使用する

・物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状 のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠

見た目のデザイン性ではなく、ただ機能や使い方のためだけに必要な形や表示しかないものは意匠として認められないため、登録できません。

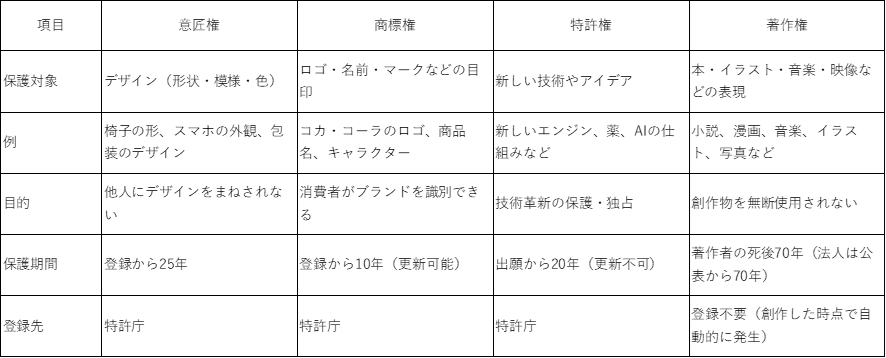

意匠・特許・商標・著作権の違い

意匠・特許・商標・著作権はすべて知的財産権に関わる権利を有しますが、それぞれ保護する対象が違います。

意匠権をめぐる事例

製品を製造販売したところ模倣品が出回ったり、デザインがまねされてしまったりというトラブルが実際に起こっています。また、自分がデザインした製品と類似しているものがすでに意匠登録されていた場合、差止請求や損害賠償請求をされる可能性が出てきます。

ここでは、意匠権をめぐるトラブルの事例をご紹介します。

事例1:模倣による意匠権侵害

事例内容

A社が意匠登録をした特徴的な足のデザインを持つ椅子を製造販売。B社が、見た目がほぼ同じ椅子の製造販売を開始。A社は意匠権侵害として差し止め請求と損害賠償を求めて訴訟を起こしました。

裁判所はB社の模倣と判断し、製造差し止めと約800万円の損害賠償を命じました。

解説

裁判所は、見た目に大きく影響する「意匠の要部(デザインの本質部分)」が同じだと判断しました。細部に違いがあっても全体的な印象が同一または類似のデザインと認められると意匠権侵害に当たります。

事例2:出願しなかったことで他社に登録される

事例内容

C社が開発した化粧品ボトルのデザインを、展示会やウェブで事前に公開。しかし出願せずに放置していたところ、D社が似たデザインを出願・登録。C社は「自分たちが先に作った」と主張したが、登録されていないため保護されなかった事例です。

解説

自社や個人が考案したデザイン(意匠)を出願せずに公開・販売した場合、他社がそのデザインを模倣し、先に意匠登録をすることで、意匠権を奪われる可能性がある事例です。意匠登録は早い者勝ち(先願)が原則です。誰よりも早く出願することで先願権を得られます。

事例3:登録されていると知らずに販売したケース

事例内容

社が海外からおしゃれな照明器具を輸入して販売。日本国内ではすでにそのデザインがF社によって意匠登録済。意図せず侵害行為となり、販売差し止めと損害賠償を請求された事例です。

解説

登録の事実を知らずに販売していたケースです。この事例のように海外では問題なくても日本では登録されている場合があります。意匠権は登録により発生する強力な独占権を有します。故意でなくても、意匠登録を調べていないことに過失があるとされ、損害賠償を命じられました。

事例4:公知意匠にあたるとされたケース(登録拒絶)

事例内容

G社が独自形状のホッチキス(ステープラー)について意匠登録を出願。特許庁は「同様の形状・特徴を有するステープラーが出願前に既に複数販売されており、デザインも酷似しているため新規性がない」と判断し、公知意匠に該当するとされ、登録不可となりました。

解説

公知意匠とは世の中ですでに知られているデザインのことです。公知意匠と同じデザインは新規性がないため、登録できません。他人が意匠登録している場合もありますが、自分のデザインを出願前にSNSで公開したり、展示会で公開したりすることで公知意匠となり、登録できなくなる可能性もあります。

意匠権における弁理士の役割(デザインなどの権利をしっかり守るプロ)

弁理士は、知的財産法及び理工系の知識の両方を必要とする国家資格に合格した知的財産権に関する専門家です。意匠権にかかるさまざまな業務を行えます。

・意匠の登録出願をサポート

準備の段階でそのデザインが公知意匠ではないか、他人の登録と似ていないかを調査します。また、登録しようとしているデザインがどこまで法律で保護されるかを専門的に見極めてアドバイスします。顧客のデザインを整理し、法的に通るように意匠出願書類を作成・提出するほか、図面や説明文も整えます。

・拒絶理由が来たときの対応

特許庁から拒絶理由通知が届いた場合、通知書に記載されている期間内に対応する必要があります。弁理士は、拒絶理由通知に対して、意見書にて拒絶理由に該当しない根拠を述べたり、出願時に提出した書類の補正書を作成したりして適切に対応します。

・意匠権の維持管理

意匠権は登録後保護期間が25年ですが、更新(延長)することはできません。ただし、登録後は期間内に年金(登録料)を納付することで維持することが可能です。登録後の意匠権の維持管理について弁理士がサポートします。

・侵害トラブル対応

類似デザインを使った他社に警告書を出したり、逆に訴えられた場合に対応助言をしたりします。さらに特許庁に意匠登録が無効であると主張する無効審判の請求をすることもあります。裁判になった場合は弁護士と連携し、技術的専門的な資料の作成や説明を行います。

意匠権に関することは弁理士に相談を

意匠は見た目のデザインにより消費者の購買意欲を掻き立てるために重要な役割を担っています。意匠権の取得は、企業(個人)のデザイン面での競争力や企業価値を高め、ビジネスの成長を後押しする大きな武器になります。

一方で、先行調査や登録可能性の判断、必要書類の作成等、出願準備段階から企業(個人)が独自で意匠登録を行おうとすると負担が大きくなります。さらには、差止請求や損害賠償請求等のトラブルが発生するリスクも高まります。

意匠登録をお考えの場合は、専門的・法的・技術的知識の豊富な弁理士に相談していただくことをおすすめします。企業(個人)の大切な財産となるデザインを守り、今後のビジネス成長のサポートをいたします。当事務所ではオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

◉ 弊所もしくはご自宅や会社にお伺いしてお打ち合わせいたします。ご希望をお聞かせください。

◉ パソコン画面を共有し資料を見ながらのオンラインお打ち合わせも可能です

◉ 電話/メールもご利用いただけます