意匠登録の流れについて 弁理士に依頼するメリットも解説

デザイン、サービスを象徴するUIや店舗の内装。これらは単なる「見た目」ではなく、企業のブランド価値の一つです。

世の中には優れたデザインの存在と同時に、デザインを安易に模倣し、コピーする行為が後を絶ちません。

そこで重要になるのが「意匠登録」です。意匠登録はデザインを法的に保護するとともに、ビジネスを加速させる機能を持ちます。

本記事では、意匠登録の基本から具体的な流れ、さらに弁理士に依頼するメリットまで解説します。

ビジネスの基盤強化と成長のために、意匠登録を戦略的に活用しましょう。

意匠登録とは

意匠登録とは創作したデザイン(意匠)を特許庁に登録することで、そのデザインを独占的に使用できる権利(意匠権)を得る制度です。

意匠権を取得することで、同一または類似のデザインを他社が無断で製造、販売することなどを法的に禁止できます。

また、顧客からの信頼を高め、ライセンス収入など新たなビジネスを生み出すことにも繋がります。

意匠法の保護対象は「物品」「建築物」「画像」です。

意匠登録の主な要件

意匠登録では、意匠法に定められた登録要件を満たす必要があります。主な要件は次の通りです。

1. 工業上利用できる意匠であるか(工業上利用可能性)

量産可能(同じものを反復して製造できるもの)であるという要件です。手工業や小規模な生産であっても、反復性があれば要件を満たします。

2. 今までにない新しい意匠であるか(新規性)

出願日以前に、意匠が日本国内外を問わず公然に知られているのに加え、出版物やインターネットなどで公開されていないという要件です。

意匠登録は原則として、デザインを世の中に公開する前に出願する必要があります。ただし、やむを得ず出願前に公開してしまっても、公開日から1年以内に出願し、所定の手続きを実施すれば、「新規性喪失の例外規定」の適用を受け登録できることもあります。

3. 容易に創作できるものでないか(創作非容易性)

既存のデザインの単なる模倣やありふれた組み合わせではなく、その分野の専門家から見て容易には思いつかない独自の創造性があるかという要件です。

4. 先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか(拡大先願)

自分の出願日以前に他人が出願し、かつ自分の出願日以降に公開された意匠と出願意匠が同一または類似でないという要件です。他人の未公開の先行出願との重複を避けるための規定です。

5. 意匠登録を受けることができないものではないか(不登録事由)

意匠法で登録を認めないと定められている意匠ではないという要件です。例えば、公序良俗に反する意匠、他社の製品と見間違えられる恐れがある意匠などは登録できません。

6. 意匠ごとに出願しているか(一意匠一出願)

原則として一つの出願につき一つの意匠であるという要件です。

一つの願書に複数の異なる意匠が含まれていないかを確認します。ただし、複数の物品がセットで統一的な美感をなす「組物の意匠」は、例外的に一つの意匠として出願できます。

7. 他人よりも早く出願したか(先願)

同一または類似の意匠について複数人が別々に出願した場合、最も先に出願した者が意匠登録を受けられるという原則があります。

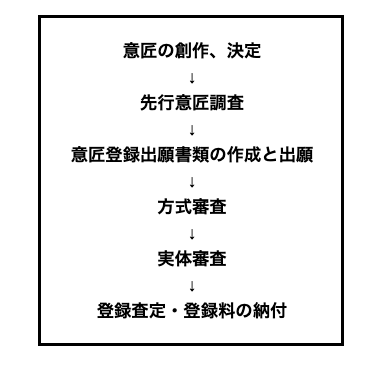

意匠登録の流れ

意匠登録は、以下の手順で進められます。

1. 意匠の創作、決定

デザインのアイデアをスケッチ、図面、3Dデータ、模型などで具現化します。登録要件の工業上利用可能性を意識しましょう。

デザインの何(物品、建築物、画像)を、どこまで(全体意匠、部分意匠、組物の意匠など)保護したいか明確にします。

この段階で公開タイミング(製品発表、展示会など)を考慮し、意匠登録のスケジュールを立てましょう。

2. 先行意匠調査

出願する前に、意匠が登録要件を満たすか確認します。

特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などのデータベースや、市場の製品、インターネット上の情報などを幅広く調査します。調査の質が、後の審査の成否を大きく左右します。

3. 意匠登録出願書類の作成と出願

調査の結果、登録可能性が高いと判断できた場合、特許庁に提出する書類や手数料を準備し、出願します。

- 願書: 意匠の名称、創作者名、出願人情報などを記載します。

- 図面: 意匠の見た目を正確に表現する図面または写真、CG画像を作成します。

- 出願: 書類と手数料を特許庁に提出します。この提出日が「出願日」となり、権利の優先順位が確定します。もし出願前に公開していた場合は、「新規性喪失の例外規定」の適用も申請します。

- 出願手数料: 1意匠につき16,000円

書面で出願する場合は、「電子化手数料」が別途必要です。費用を抑えたい場合はオンライン(電子)出願を利用しましょう。

電子化手数料: 1件につき1,200円 + 書面1枚につき700円

4. 審査

特許庁の審査官が、提出された書類と意匠を審査します。

- 方式審査: 提出書類の記載漏れや形式的な不備がないかを確認します。

- 実体審査: 意匠法で定められた登録要件を満たすかを詳細に審査します。

- 拒絶理由通知: 要件を満たさないと判断された場合、通知されます。出願人は「意見書」を提出して反論したり、図面や願書を「補正」したりすることで拒絶理由の解消に努めます。

5. 登録査定・登録料の納付

意匠が登録要件を全て満たすと判断された場合、登録が認められます。以下のように手続きを進めます。

①登録査定

意匠が登録要件を全て満たすと判断されると、審査官から「登録査定」の通知が届きます。

②登録料の納付

登録査定を受けたら、指定された期間内(通常30日以内)に第1年分の登録料を特許庁に納付します。

第1年から第3年まで : 毎年 8,500円

第4年から第25年(最長)まで : 毎年 16,900円

第2年目以降は権利を維持したい年ごとに、その年の登録料を納付します。納付期限は毎年、設定登録日(意匠権が発生した日)の前日までです。複数年分をまとめて納付することも可能です。

③意匠設定登録・意匠権発生

登録料の納付が確認されると特許庁の意匠原簿に「意匠設定登録」がなされ、意匠権が正式に発生します。

④意匠公報発行・意匠登録証交付

意匠権の発生後、意匠の内容が記載された「意匠公報」が発行され、「意匠登録証」が交付されます。

ただし、秘密意匠制度(意匠登録されたデザインを意匠権の発生後一定期間、特許庁の意匠公報に掲載せず、秘密にできる制度)を請求した場合、指定期間は公報に掲載されません。

通常、意匠登録後は意匠公報に掲載され、誰でも閲覧可能となります。しかし、新製品の発表や販売開始のタイミングに合わせて意匠権を保護しつつ、デザインの公開を遅らせたいなどのビジネスニーズに対応するため、秘密意匠制度が設けられています。

意匠登録の出願・登録件数と審査待ち期間

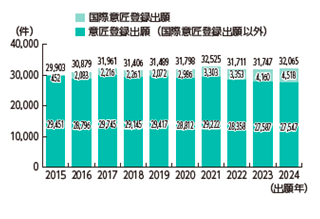

- 出願件数

日本における意匠登録出願は、毎年3万件程度です。

【意匠登録出願件数の推移】

(出典:特許庁)

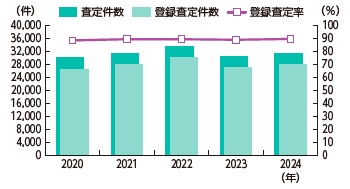

- 登録件数:

毎年2万8千件程度の意匠が登録され、登録割合も毎年90%程度です。

【意匠審査における登録査定率の推移】

(出典:特許庁)

- 審査待ち期間:

出願から一次審査通知までの期間(FA期間)の平均は6か月台、権利化までの期間は平均7カ月前後です。

2025年4月1日から早期審査制度も開始されました。特定の要件を満たす出願を、優先的に審査する制度です。審査期間は通常6カ月〜1年程度かかりますが、3カ月以内(場合によっては1ヶ月程度)で一次審査結果(登録査定または拒絶理由通知)を受けられる可能性があります。

【意匠審査の権利化までの期間と平均FA期間の推移】

(出典:特許庁)

意匠登録における弁理士の役割と依頼するメリット

意匠登録の手続きは、非常に複雑な部分も多く、専門的な知識と経験を要します。そのため、弁理士に手続きを依頼する方も多いです。

意匠登録の手続きを弁理士に依頼するメリット

1、登録可能性の向上

弁理士に依頼する最大のメリットは、意匠登録の可能性を飛躍的に高められる点です。専門的な視点とノウハウで、緻密な先行意匠調査や登録要件への的確な判断、拒絶理由通知への適切な対応を行います。

2、強く有効な権利の確保

単なる登録だけではなく、「使える権利」「強い権利」を取得することが重要です。そのために、ビジネス戦略に最適な権利範囲を設計したり、意匠法上の厳しい要件を満たしつつ、模倣されにくい明確で正確な図面を作成します。

3、時間と手間の大幅な削減

意匠登録の手続きは、専門知識がないと非常に時間と手間がかかります。願書・図面の作成、特許庁への提出、審査官とのやり取りなど、一連の複雑な手続きを弁理士は全て代行します。また、出願時期、公開タイミング、登録料納付などの重要な期日管理も行い、期限の見落としでの権利喪失のリスクを防ぎます。

4、ビジネス戦略全体を見据えたアドバイス

弁理士は、単なる手続き代行者ではなく、ビジネスパートナーとして、知的財産に関する幅広いアドバイスを提供します。公開タイミングに関する助言や知財戦略の構築、権利行使・活用のサポートまでビジネスを有利に進めるアドバイスをします。

意匠登録でビジネスの基盤強化と拡大を図ろう

現代のビジネスにおいて、デザインは単なる装飾品ではなく、戦略的な資産です。デザインを法的に保護することで、ビジネスの基盤を強化し、成長と拡大を図りましょう。

意匠登録のメリットを最大限に享受するためには、意匠の創作段階からの綿密な計画が重要です。必要に応じて弁理士などの専門家と連携することは、ビジネスに有利に働きます。

当事務所でも、意匠登録に関するご相談を随時受け付けております。オンラインでのお打ち合わせも可能です。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

◉ 弊所もしくはご自宅や会社にお伺いしてお打ち合わせいたします。ご希望をお聞かせください。

◉ パソコン画面を共有し資料を見ながらのオンラインお打ち合わせも可能です

◉ 電話/メールもご利用いただけます